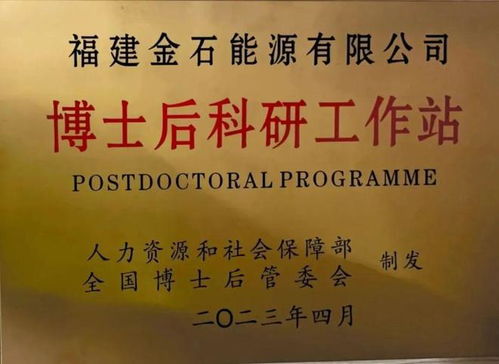

1985年7月13日的《文匯報》記錄了改革開放初期中國在科教文衛領域的多重變革。其中最具標志性的事件是我國宣布將建立博士后科研流動站,這標志著高層次科研人才培養體系的重大突破,為后續科技發展奠定了制度基礎。

與此同時,晉江假藥案的前前后后引發全社會深刻反思。該案件暴露出市場經濟初期監管體系的不足,促使國家加強藥品安全立法和市場監管,成為改革開放進程中重要的法治教育案例。

在教育領域,上海同日宣布建立上海師范專科學校和上海幼兒師范專科學校,體現了對基礎教育師資培養的重視,為上海乃至全國的教育事業發展輸送專業人才。

文化藝術方面,司徒達宏獨奏音樂會的舉辦展示了中西音樂文化交流的成果;陶瓷工藝美術師陳榮明的專題報道呈現了傳統工藝與現代審美的融合;張溪國畫《夾竹桃郭德潔女士之死》則反映了藝術創作對社會現實的關注。

工商業動態中,上海中藥一廠人參蜂皇漿的生產照片記錄了傳統中藥現代化生產的場景;虹口東興菜館丁世華的照片展現了餐飲業的發展面貌;而《上海港水上消防史話》則記錄了港口安全建設的歷程。

這些看似分散的新聞事件,實則共同勾勒出1985年中國社會轉型的立體圖景:在推進科技教育現代化的同時,也在市場經濟規范、文化藝術發展和社會治理等多個維度進行著積極探索。晉江假藥案的教訓與博士后制度的建立,尤其形成鮮明對比——前者警示發展必須規范有序,后者代表了對高端人才的制度保障,兩者共同指向了一個更加規范、更具創新活力的社會發展方向。